KG Berlin – Az.: 3 Ws (B) 164/19 – 122 Ss 70/19 – Beschluss vom 12.06.2019

Die Rechtsbeschwerde des Betroffenen gegen das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten vom 21. Marz 2019 wird nach §§ 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG, 349 Abs. 2 StPO mit der Maßgabe als offensichtlich unbegründet verworfen, dass dem Betroffenen gestattet wird, die Geldbuße in fünf monatlichen Raten von jeweils 100 Euro, jeweils zum 25. eines Monats, beginnend ab dem 25. Juli 2019, zu zahlen. Die Vergünstigung, die Geldbuße in Teilbeträgen zu zahlen, entfällt, wenn der Betroffene einen Teilbetrag nicht fristgerecht zahlt.

Der Betroffene hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen (§§ 46 Abs. 1 OWiG, 473 Abs. 1 Satz 1 StPO).

Gründe

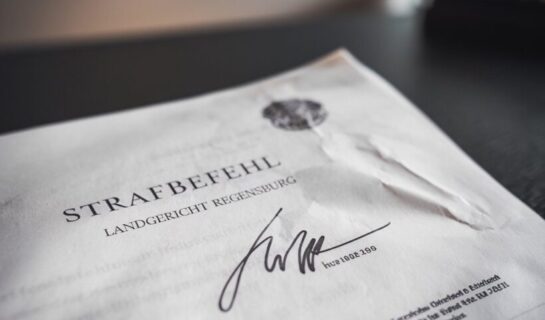

Der Polizeipräsident in Berlin hat gegen den Betroffenen wegen einer fahrlässig begangenen Zuwiderhandlung gegen § 24a Abs. 1, Abs. 3 StVG eine Geldbuße in Höhe von 530 Euro sowie ein Monat Fahrverbot verhängt.

Auf seinen Einspruch hat das Amtsgericht Tiergarten mit Urteil vom 21. Marz 2019 wegen der zuvor genannten Verkehrsordnungswidrigkeit eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro festgesetzt, hat ihm für die Dauer von einem Monat verboten, Kraftfahrzeuge jeglicher Art im öffentlichen Straßenverkehr zu führen und eine Wirksamkeitsbestimmung nach § 25 Abs. 2a StVG getroffen.

Seiner Rechtsbeschwerde, mit der er die Verletzung materiellen Rechts rügt, bleibt im Wesentlichen der Erfolg versagt.

1. Die erhobene Sachrüge ist im Wesentlichen unbegründet. Sie deckt allein hinsichtlich der Nichtgewährung einer Zahlungserleichterung nach § 18 OWiG einen Rechtsfehler auf.

a) Die Rechtsbeschwerde dringt mit der Einwendung, die gerichtlichen Feststellungen zur Atemalkoholmessung seien rechtsfehlerhaft, weil sich die Bedienerin des Messgerätes Dräger Alcotest 9510 vor der Durchführung der Messung nicht der Unversehrtheit der Versiegelung des Gerätes versichert habe, nicht durch.

Bei der Messung mit dem hier eingesetzten Gerät Dräger Alcotest 9510 handelt es sich um ein standardisiertes Messverfahren, sodass grundsätzlich die Angabe des Messverfahrens und des Messergebnisses in den Urteilsgründen genügt. (vgl. OLG Zweibrücken, Beschluss vom 07. Februar 2019 – 1 OWi 2 Ss Bs 83/18 —, juris). Nähere Feststellungen sind dagegen erforderlich, wenn einer der Verfahrensbeteiligten die ordnungsgemäße Durchführung der Messung bezweifelt oder sich sonstige Anhaltspunkte für eine Abweichung von der Regel bieten (vgl. BGH, Beschluss vom 19. August 1993 — 4 StR 627/92 -, juris; OLG Zweibrücken a.a.0.; OLG Hamm, Beschluss vom 13. September 2004 — 2 Ss OWi 462/04 – juris).

Diesen Maßstäben wird die Entscheidung des Amtsgerichts gerecht.

Soweit der Betroffene Zweifel an der ordnungsgemäßen Durchführung der Messung vor dem Hintergrund des Umstandes vorgetragen hat, dass die Anwenderin des Messgerätes im Vorfeld der Messung – über die Prüfung der Eichung des Gerätes hinaus – nicht weitere Siegel auf deren Unversehrtheit geprüft hat, hat sich das Gericht in den Urteilsgründen ausführlich hiermit auseinandergesetzt und unter Würdigung der erhobenen Beweise in rechtlich nicht zu beanstandender Weise die Überzeugung gewonnen, dass das Gerat vorliegend ordnungsgemäß angewendet worden und in seiner Funktionstüchtigkeit nicht eingeschränkt gewesen war. Diese Überzeugung stützt das Amtsgericht insbesondere auf die Angaben der Zeugin auf das Messprotokoll sowie den Eichschein. Danach sei das Messgerät gültig geeicht und der Messvorgang selbst sei von der hierfür geschulten Zeugin entsprechend der Bedienungsanleitung durchgeführt worden: Das Amtsgericht hat vorliegend aufgrund der Umstande des Einzelfalls rechtsfehlerfrei ausgeschlossen, dass es zu Manipulationen oder anderen Einwirkungen auf das Gerät und in der Folge dessen zu Auswirkungen auf das Messergebnis gekommen sein kann. Den Urteilsgründen ist hierzu zu entnehmen, dass das konkrete Messgerät ausschließlich in einem Raum der GESA stationär zum Einsatz komme und seine Verwendung allein durch geschultes Personal erfolge. Die Zeugin habe vor diesem Hintergrund angegeben, dass sie das Vorliegen von Manipulationen an dem Gerät für – deren Vorliegen die Beweisaufnahme auch im Übrigen keine Anhaltspunkte ergeben habe – ausschließe.

b) Auch darüber hinaus deckt die auf die Sachrüge vorzunehmende Prüfung des Urteils — mit Ausnahme der Nichtanwendung des § 18 OWiG — keine Rechtsfehler zum Nachteil des Betroffenen auf.

2. In Anbetracht der im Urteil des Amtsgerichts festgestellten wirtschaftlichen, Verhältnisse des Betroffenen war ihm indessen Ratenzahlung nach § 18 OWiG zu bewilligen, da nicht davon auszugehen ist, dass er die Geldbuße von 500 Euro in voller Fine aus seinem laufenden Einkommen oder aus liquiden Rücklagen zahlen kann.

Die insoweit fehlerhafte Rechtsfolgenentscheidung zwingt jedoch nicht dazu, die Sache an das Amtsgericht zurückzuverweisen, denn es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass weitere für die Anordnung der Zahlungserleichterung bedeutsame Feststellungen getroffen werden können. Der Senat macht daher von der Befugnis zur eigenen Sachentscheidung nach § 79 Abs. 6 OWiG Gebrauch.

Nach den vom Amtsgericht festgestellten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen ist es ihm zumutbar, die Geldbuße in fünf monatlichen Raten zu je 100 Euro zu tilgen. Die mit der Ratenzahlungsgewährung gleichzeitig festgesetzte Verfallklausel beruht auf § 18 Satz 2 OWiG.

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 473 Abs. 1 Satz 1 StPO, 46 Abs. 1 OWiG. Für eine Anwendung der Billigkeitsregelung nach §§ 473 Abs. 4 StPO, 46 Abs. 1 OWiG ist kein Raum, weil der Betroffene die Aufhebung des amtsgerichtlichen Urteils erstrebt hat und das Rechtsmittel zur Überzeugung des Senats auch eingelegt hätte, wenn das amtsgerichtliche Urteil der jetzt getroffenen Entscheidung bereits entsprochen hatte. Im Übrigen hatte das Rechtsmittel auch nur in einem geringen Umfang Erfolg.